Equipe PaleoFED - Paléoanthropologie : Fonctions, Evolution et Diversité (biologique)

Responsables : Antoine Balzeau et Aurélien Mounier

Les membres de l’équipe s’intéressent à l’évolution, aux dynamiques de populations et de peuplement des hominines, à leurs interactions avec l’environnement et à leurs comportements, notamment au travers de comparaisons avec les primates (humains et non-humains) actuels.

Nos travaux cherchent/contribuent à reconstituer les relations phylogénétiques inter-spécifiques, à caractériser les processus macro- et micro-évolutifs sous-jacents à l’histoire évolutionnaire « de la tribu Hominini » mais aussi les facteurs à l’origine de la diversité phénotypique intra-spécifique. L’environnement, considéré au sens large (soit tout ce qui est extérieur à l’organisme), constitue l’un des facteurs centraux influençant la diversité biologique, culturelle et comportementale des hominines. Ces aspects nous sont partiellement accessibles grâce à l’étude des enregistrements fossile et archéologique et aux comparaisons réalisées avec des modèles primates actuels. Ainsi l’environnement est en lien direct avec l’adaptation biologique à la bipédie, l’élaboration et la production d’outils, ou encore l’apparition du langage. Mais, les objectifs vont bien au-delà car les relations et interactions sociales et comportementales hominines/culture/environnement sont au cœur de nos recherches, en lien aussi avec des développements encore plus larges dans le cadre des recherches collaboratives au sein de l’UMR dans lesquelles nous sommes impliqués.

Axe 1. Documentation élargie : l’enregistrement fossile des hominines au sein de la diversité des primates (catarrhiniens) actuels

Nous contribuons activement à l’enrichissement de la connaissance sur le registre fossile et sur l’actuel, par la découverte de spécimens inédits sur le terrain, l’enrichissement des collections, la constitution de données d’imageries, mais aussi la production de données sources pour la communauté paléoanthropologique. Dans la dynamique portée par le Muséum national d’histoire naturelle, toute recherche paléoanthropologique se doit de commencer sur le terrain, avec des questionnements originaux pour lesquels la découverte de nouveaux fossiles permet de faire avancer les débats propres à la discipline.

Axe 2. Phylogénie, macro- et micro-évolution/processus évolutifs

Classification et relations évolutives des populations d’hominines. Étude de la diversité morphologique et analyse de cette diversité en intégrant les changements environnementaux et culturels. Clarification possible des différentes adaptations selon les populations d’hominines associées à des productions des différents techno-complexes. Rôle des contraintes adaptatives, ontogéniques/ontogénétiques, énergétiques et éco-géographiques, caractérisation des processus évolutifs à l’origine des espèces d’hominines, mais aussi de la diversité au sein des espèces.

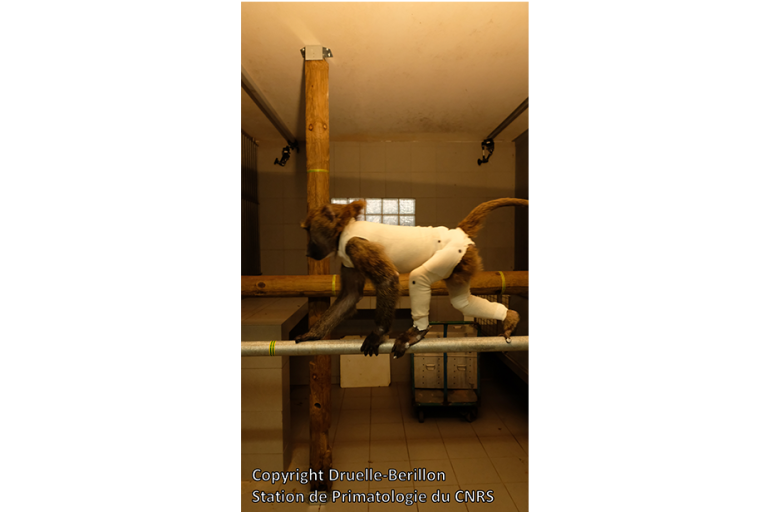

Axe 3. La diversité biologique en lien avec les capacités motrices et cognitives / Relation forme/fonction/habitat

Répertoires posturo-locomoteurs et leur acquisition, mobilité, capacités motrices et cognitives, énergétique des hominines. Ces aspects nécessitent notamment une compréhension la mieux renseignée possible du milieu (micro et macro-habitat), de la morphologie fonctionnelle (biomécanique, physiologie) et du comportement en étudiant des espèces actuelles, permettant ainsi des inférences et des reconstructions pour les restes squelettiques fossilisés. Cela concerne par exemple : adaptation de la locomotion à un environnement ; analyse des capacités motrices dépendant de l’analyse anatomique (fonctionnelle), neuroanatomique par inférence : contrôle réfléchi des gestes et des comportements grâce à la paléoneurologie et la reconstitution des capacités phonatoires : étude du langage sur l’actuel (expérimentations) ; mais aussi de la compréhension des capacités techniques telles que renseignées par l’archéologie préhistorique. L’étude des régimes alimentaires en lien avec le milieu et les découvertes archéologiques (technologie, food processing) aide aussi à comprendre l’adaptation des comportements et les innovations des comportements techniques.

Axe 4. Diversité et dynamique des peuplements

Les fossiles mis au jour, en particulier ceux issus des terrains des membres de l’équipe, permettent, lorsque replacés dans leur contexte stratigraphique et géographique, de questionner, par l’anatomie comparée, les modes et tempo des migrations et mouvement de population entre le continent et les îles à l’origine des spéciations et, in fine, de mettre en lumière les phénomènes d’endémisme et de dérive génétique (qui doit susciter des échanges avec les généticiens du Musée de l’Homme notamment), et, à l’inverse, des continuum de caractères morphologiques sur de grands espaces. Au-delà, ces travaux visent à mieux comprendre les phénomènes à l’origine des particularismes morphologiques et morphométriques découverts par exemple récemment dans les îles du sud-est asiatiques chez les Hominines, particularismes qui sont par ailleurs l’objet de recherches des archéozoologues.

lien vers l’annuaire des membres de l’équipe

lien vers les publications des membres de l’équipe

Thèses

- Zinger, W. 2021. L’inconnu derrière la vague : contribution à l’histoire des migrations polynésiennes en Mélanésie Australe : études exploratoires des variations phénotypiques sur 3000 ans d’histoire. Thèse de doctorat. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

- Duveau, J. 2020. Les empreintes de pieds du Rozel (Manche) : instantanés de groupes humains au Pléistocène supérieur. Approche combinée morphométrique et expérimentale. Thèse de doctorat. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

- Albessard L. 2018. Morphological co-variation of the cranium and endocast in the genus Homo. PhD, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

HDR

- Détroit, F. 2019. Homo sapiens, Homo luzonensis et contemporains : du terrain à l’analyse des variations de forme. HDR, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris

- Prat S., 2018. Les Hominines plio-pléistocènes et les Hommes anatomiquement modernes : Histoire évolutive, biodiversité et modalités d’expansion. Le crâne dans tous ces états. HDR, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

humérus humain découvert, à la base de l'US-2.4, au cours des fouilles archéologiques de la grotte de Coupe-Gorge (Montmaurin) en août 2022

Structure dent

Ophélie kinematics

Kenya

ESRF dent humaine

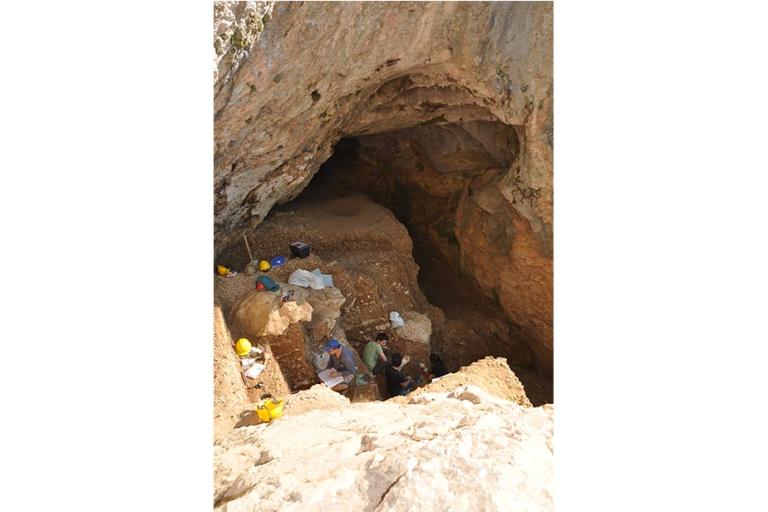

Fouilles Callao Cave - vue générale

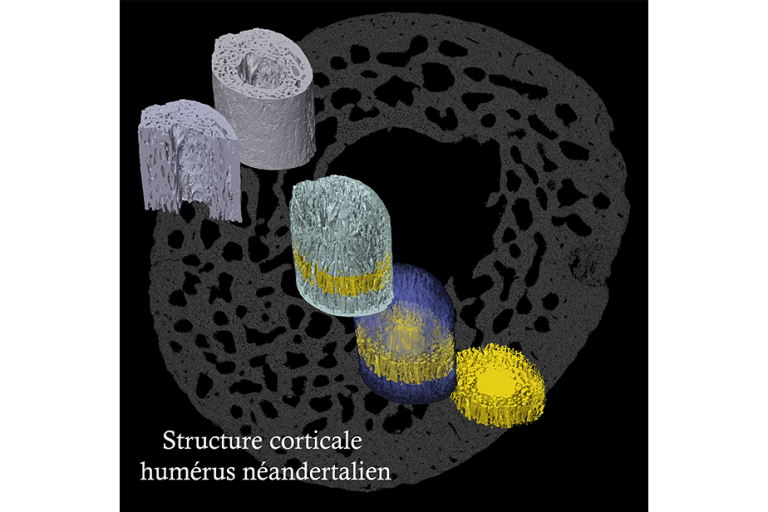

Structure corticale

Structure trabéculaire

Géorgie

Planche fossiles H. luzonensis

Masol, metapode avec traces de percussion

Fouilles Callao Cave

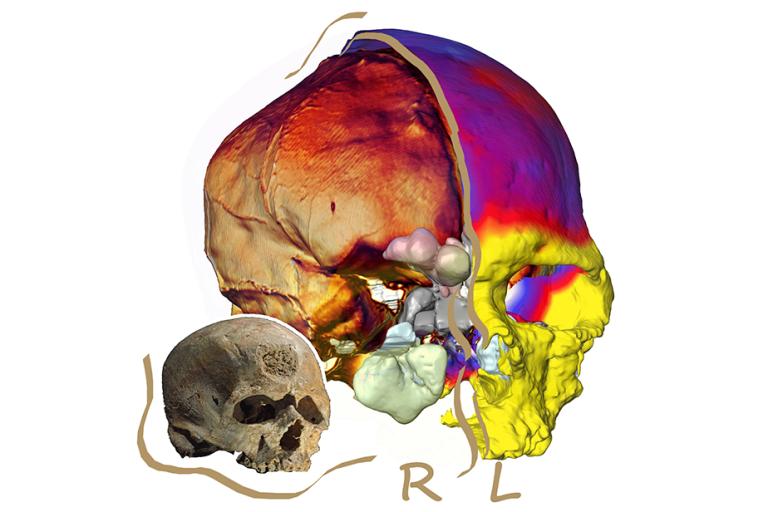

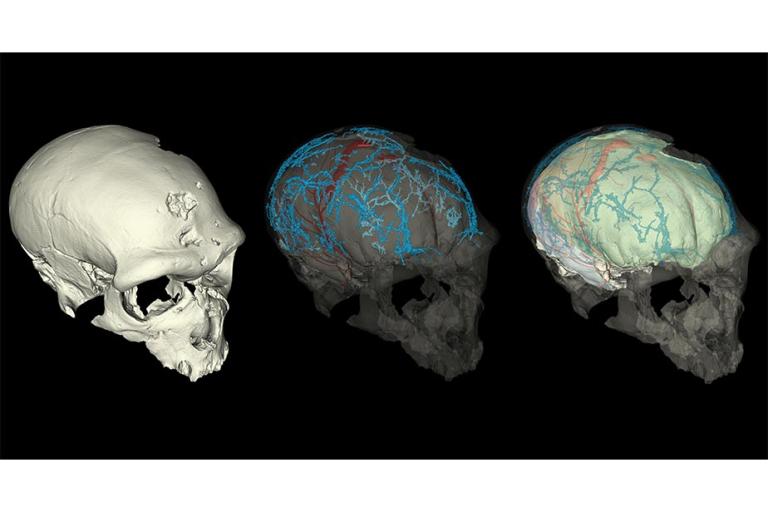

Sillons endocrane

Zimbabwe

Modélisation de la langue d'un babouin à partir d'un individu Homo sapiens de référence en vue d'une application aux hominines fossiles (Alvarez et al. sous presse)

CT scan